Laïcité : ce n'est qu'un débat, continuons le confus ?

Nous voilà donc, à Genève, avec trois projets de loi sur la laïcité

(réduite aux rapports entre l'Etat et les religions), histoire (pour

leurs auteurs) de préciser le prédicat constitutionnel "L'Etat est

laïc" (suivi, sans crainte de la contradiction, par le mandat

d'"entretenir des rapports avec les communautés religieuses",

érigeant donc celles-ci en détentrices d'un statut particulier,

distinct des "communautés" culturelles ou philosophiques non

religieuses). Le premier projet, qui se veut consensuel, a été

déposé par le Conseil d'Etat, et les deux autres par chacun des

segments de la coalition "Ensemble à Gauche" -le premier par le PRG

et La Gauche, renvoyant l'expression des convictions religieuses à

l'espace privé, le second par solidaritéS, proposant l'irréligion

de l'Etat et le renvoi des églises, organisations et mouvements

religieux au droit commun des associations. La création d'un Conseil

oécuménique des laïcités s'impose. D'autant que, récupérée par des

forces politiques qui sont des plus éloignées de ce que la laïcité

signifie (historiquement et présentement), c'est-à-dire l'égalité,

le pluralisme, le primat politique de la raison sur l'instinct et de

la société sur la tribu, la laïcité est devenue otage d'assez

pitoyables exhibitions, et d'assez pitoyables bateleurs. Reprenons

donc le débat, à ses prémices, comme une sorte d'alphabétisation...

Nous voilà donc, à Genève, avec trois projets de loi sur la laïcité

(réduite aux rapports entre l'Etat et les religions), histoire (pour

leurs auteurs) de préciser le prédicat constitutionnel "L'Etat est

laïc" (suivi, sans crainte de la contradiction, par le mandat

d'"entretenir des rapports avec les communautés religieuses",

érigeant donc celles-ci en détentrices d'un statut particulier,

distinct des "communautés" culturelles ou philosophiques non

religieuses). Le premier projet, qui se veut consensuel, a été

déposé par le Conseil d'Etat, et les deux autres par chacun des

segments de la coalition "Ensemble à Gauche" -le premier par le PRG

et La Gauche, renvoyant l'expression des convictions religieuses à

l'espace privé, le second par solidaritéS, proposant l'irréligion

de l'Etat et le renvoi des églises, organisations et mouvements

religieux au droit commun des associations. La création d'un Conseil

oécuménique des laïcités s'impose. D'autant que, récupérée par des

forces politiques qui sont des plus éloignées de ce que la laïcité

signifie (historiquement et présentement), c'est-à-dire l'égalité,

le pluralisme, le primat politique de la raison sur l'instinct et de

la société sur la tribu, la laïcité est devenue otage d'assez

pitoyables exhibitions, et d'assez pitoyables bateleurs. Reprenons

donc le débat, à ses prémices, comme une sorte d'alphabétisation..."l'Etat est un Golem" -et on n'a pas à faire confiance à un golem.

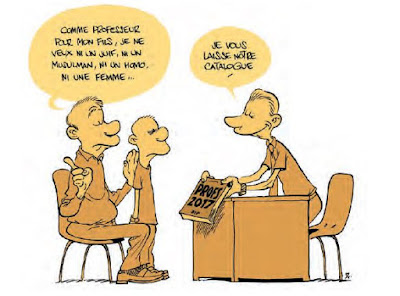

Dans un "Petit manuel pour une laïcité apaisée", Jean Bauberot et le "Cercle des enseignant.e.s laïques" définissent la laïcité comme un principe permettant (ou en tous cas le projetant) de garantir à toutes et tous la liberté de conscience, la liberté religieuse (et la liberté de l’irréligion). Un principe d'organisation de la société par l'autonome réciproque du religieux et du politique, du politique et du religieux. Reste à mesurer ce que signifie et implique cette autonomie, dont la revendication est bien plus ancienne que les lois qui tentent de la concrétiser : "L'Eglise et la religion seront libres comme elles ne l'auront jamais été (quand) elles seront abandonnées à elles-mêmes comme étant choses d'ordre purement privé et satisfaction de besoins purement personnels", écrivait déjà Max Stirner. Quand le Maire annuel de Genève, le démo-chrétien Guillaume Barazzone, proclame que "L'Etat, par définition, n'a pas de religion" (le "par définition" ne pouvant renvoyer qu'à l'hypothèse d'un Etat laïc, puisque "par définition" l'Etat théocratique, lui, a une religion -et une seule), on sera donc d'accord avec lui. Mais quand il poursuit en prônant la "neutralité politique" de l'Etat, là, on ricane. La "neutralité de l'Etat" ? Quelle farce... L'Etat ne sera pas plus laïque une fois la laïcité gravée dans le marbre d'une pierre tombale posée sur la dépouille de quelques libertés individuelles fondamentales, qu'il ne l'était avant. L'Etat n'est pas neutre. Il est une création historique, qui ne doit rien ni à la fatalité ni à une nécessité transcendant les réalités sociales. L'Etat naît de la société, et sa naissance, ses formes, son évolution sont déterminées par des conditions historiques, en lesquelles les faits de culture sont eux-mêmes déterminants. Or les religions sont des faits de culture. Rien d'autre et rien de plus que des faits de culture, que l'Etat n'a pas plus de légitimité à organiser, à trier pour décider lesquelles doivent être reconnues comme telles et lesquelles doivent être ignorées, qu'il n'en a à faire un tel tri entre les philosophies. "L'idéologie du politiquement correct représente une grossière déformation du principe de tolérance formulé par les Lumières (...). Jamais ce principe n'a eu valeur d'absolution globale pour toutes les pratiques religieuses, philosophiques ou culturelles" écrit Carlo Strenger. Certes, mais c'est au droit commun à sanctionner les pratiques "religieuses, philosophiques ou culturelles" qui seraient contraire à ses prescriptions. Si au nom d'une religion on commet un acte que le droit réprouve, le fait qu'on ait commis cet acte au nom d'une religion ne l'aggrave ni ne l'atténue : c'est l'acte que l'on juge, et son auteur, pas son prétexte. L'excision, le viol, la contrainte physique, l'enfermement sont des crimes ou des délits en eux-mêmes, quels qu'en soient les prétextes.

Il n'y a donc pas d'exception religieuse à faire au droit commun. Poser que les convictions religieuses ne relèvent que de la sphère privée, à moins qu'elles ne menacent ou ne contreviennent au droit commun, aux droits fondamentaux de celles et ceux qui ne les partagent pas, ou à l'ordre public, c'est donc faire, légitimement, des convictions religieuses une forme parmi d'autres des convictions culturelles. Rien de plus, rien de moins. Et c'est un bon point de départ. Reste la ligne d'arrivée : le problème n'est pas posé par les convictions religieuses (elles sont intérieures aux personnes) mais par leur expression publique. Et les critères de référence ne peuvent être que les mêmes que ceux qui s'appliquent aux convictions politiques ou philosophiques : la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifestation, le respect du droit commun -sauf à faire des religions une catégorie à part, ce qu'elles sont d'ailleurs les premières à revendiquer. Mais certainement pas les premières à mériter. Donner à l'Etat la tâche, et donc le droit, de définir ce qui est une organisation religieus

e et ce qui ne l'est pas, et de distinguer

d'entre les religions celles qui seraient reconnues par l'Etat (et

qui pourraient lui demander de prélever pour elles leur denier du

culte) de celles qui ne le seraient pas, est évidemment en

contradiction absolue avec la laïcité.

e et ce qui ne l'est pas, et de distinguer

d'entre les religions celles qui seraient reconnues par l'Etat (et

qui pourraient lui demander de prélever pour elles leur denier du

culte) de celles qui ne le seraient pas, est évidemment en

contradiction absolue avec la laïcité. Le président du PDC suisse, Gerhard Pfister, veut une "loi pour encadrer les religions". S'il s'agit d'imposer le respect du Droit (positif) à toute pensée qui voudrait y substituer son propre droit, alors ce ne sont plus les religions en tant que telles qu'il faut encadrer, mais précisément toutes ces pensées, idéologies, philosophies menaçantes pour les libertés... Et encore faudrait-il pour cela accorder à l'Etat, fût-il démocratique et de Droit, une confiance qu'il ne mérite pas. Comme disait Martin Buber, "l'Etat est un Golem" (l'Eglise aussi, d'ailleurs), et on n'a pas à faire confiance à un Golem : la créature qu'on a façonnée de boue et à qui on a donné une âme en lui collant un verset biblique sur le front pour qu'elle nous protège finit toujours par devenir elle-même un danger.

Commentaires

Enregistrer un commentaire