Quand la droite saucissonne l'abolition d'un impôt

Une tranche à 200-250 millions

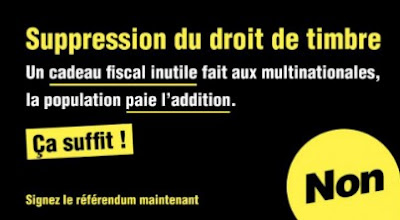

Depuis des années, des lustres, des décennies, même, la majorité de droite du parlement fédéral veut abolir un impôt qui ne frappe que les entreprises : le "droit de timbre" sur les émissions et les négociations d'actions. Et sachant que l'abolition pure et simple de cet impôt ne passerait pas le cap du vote populaire, même si elle passait celui du vote parlementaire, elle a malignement décidé de saucissonner cette abolition, d'abolir cet impôt tranche par tranche, et a fait voter l'abolition de la première. Coût pour les caisses fédérales : 200 à 250 millions pour la première tranche du saucisson, deux milliards et 750 millions pour le saucisson entier, au moment où la Confédération, les cantons et les villes auraient besoin de plusieurs milliards pour financer une sortie de la crise sociale provoquée par la coronapandémie. Un référendum était indispensable contre ce premier acte de l'abolition du droit de timbre, il a été lancé par la gauche, il a abouti, on votera le 13 février prochain.

Une redistribution à l'envers, du

bas vers le haut...

L'abolition progressive du droit de timbre, c'est

une redistribution, mais du bas vers le haut, au profit de ceux

qui n'en ont pas besoin : ceux qui accumulent les gains en

capitaux (qui ont progressé de 18 % en moins de deux ans, et ne

sont pas en tant que tels soumis à l'impôt en Suisse. Le droit

de timbre, ce sont en grande partie les banques, les assurances,

les holdings qui le paient. Échappant à la TVA qui frappe tous

les autres secteurs, ces entreprises contribuent par cet impôt

spécifique à un effort dont on ne voit pas pourquoi elles

seraient libérées. Car ce sont évidemment elles qui

bénéficieraient de son abolition. Comment la Confédération

procéderait-elle pour éponger cette perte immédiate d'au moins

200 millions, et cette perte à terme de près de trois milliards

? Comme d'habitude, en reportant des charges sur les cantons,

qui les reporteront sur les communes (et d'abord sur les

villes)... qui ne pourront les reporter nulle part, sinon sur

les contribuables, les habitants, le tissu associatif, les

usagers des services publics (transports, crèches, institutions

culturelles), la fonction publique.

Cet enjeu, finalement, renvoie à un enjeu plus

fondamental : celui de la fiscalité, comme élément central d'un

contrat social acceptable par tous. Quand le monde des

contribuables se divise entre ceux, les ordinaires, qui ne

peuvent échapper à l'impôt et ceux, les plus riches et les plus

puissants, qui y échappent en se soustrayant aux contraintes

légales, il ne faut pas s'étonner des révoltes fiscales : pour

ceux d'"en bas", l'impôt n'est plus perçu que comme un moyen

supplémentaire d'enrichir ceux "d'en haut", et quand les

politiques d'austérité, ou l'obsession des équilibres

budgétaires, se traduisent par des réductions ou des

suppressions de prestations, le discours sur l'impôt comme

source de financement des services publics n'apparaît plus que

comme une escroquerie. "La fiscalité est

centrale dans le pacte républicain", rappelle le sociologue

Alexis Spire. Mais cette centralité a une condition : pour que

les citoyennes et les citoyens consentent à l'impôt, il faut

qu'eux-mêmes en aient décidé, et qu'il soit juste. Et

justement utilisé : l'impôt doit financer les tâches des

collectivités publiques et réduire les inégalités, pas finir

dans les poches des "décideurs" politiques ou de leurs

marionnettistes privés.

Mais si l'impôt

est un levier de redistribution des ressources des riches

vers les pauvres, pourquoi est-il désormais davantage

contesté par les pauvres (et les "classes moyennes") que par

les riches, alors que l'instauration de l'impôt sur le

revenu -qui est exemplairement un impôt redistributif- avait

été violemment contesté par les plus riches, les professions

libérales et les indépendants (dont les paysans) ? Même

l'impôt indirect (la TVA), injuste et non redistributif

n'est que peu contesté par ceux qu'il frappe pourtant le

plus lourdement (les moins riches, précisément) alors que

les taxes spécifiques sont dénoncées pour cette raison même,

leur injustice, quand (comme les écotaxes, ou les taxes sur

les carburants), on ne remet pas en cause la légitimité de

leur assiette, mais le fait que, non proportionnelles, elles

pèsent plus lourd sur les personnes, les ménages, les

entreprises, qui ne peuvent se passer de consommer ce

qu'elles taxent (l'essence ou le diesel, par exemple, pour

les ménages des périphéries sans transports publics

efficaces).

La question de la fiscalité contient, forcément, celle de la redistribution. "L'injustice fiscale est le processus par lequel, alors que les inégalités augmentent, le système fiscal devient de moins en moins distributif" résume l'économiste Gabriel Zucman. La fiscalité, en effet, n'est pas un instrument d'extraction de ressources financières, mais un système de redistribution des ressources existantes, et d'affectation de ressources à des investissements qui concrétisent des choix politiques. En période de crise sociale, elle permet d'investir dans la lutte contre la pauvreté. En période de crise environnementale, elle devrait permettre d'investir dans la création d'une économie respectueuse de l'environnement -voire restauratrice des environnements détruits. En période de crises sociale et environnementale conjuguées, elle doit financer le renforcement des secteurs publics essentiels (l'éducation, la santé, l'énergie). Socialement, ceux qui gagnent le plus doivent contribuer le plus. Environnementale, ceux qui polluent le plus doivent contribuer le plus. Le droit de timbre que la droite veut abolir peut y contribuer -son abolition, évidemment pas.

Commentaires

Enregistrer un commentaire